ハンス・コパー、とは一体何ものだったのか(観覧記)

美術館カフェ

ハンス・コパーの遺言の1つが「自分の生の痕跡を遺さないで欲しい」と言うことだったというので驚いた。

したがって自著も無く、ルーシー・リーのように生前のアトリエでの作陶に励む姿を遺した映像などもなく、全ては作品にのみ語らせているということになる。

ルーシー・リーのように生前において既に高い評価を受け、様々な角度から取り上げられてきた陶芸家とは異なり、あらかじめ付与された作家性などは背景に追いやり、ただ展示された陶と純粋に向き合うことができるという意味では、観覧者の方が試されているようでもあり、少し緊張を強いられる展覧会だった。

これは造形の特徴からも同じような事が言えるように思う。

例えば器としての機能をあえて重視せず、若い頃にめざしたという彫刻的なアプローチとしか形容しがたい造形の数々。

しかしよく見ればそれらも、やはり陶の技法と陶のテキストに則った造形であることに気づく。

これらは昨日4月29日、昨年6月からスタートした【HANS COPER ハンス・コパー展 20世紀陶芸の革新】と題された大回顧展、全国巡回の最終地、静岡市美術館で行われた「スライドトーク」での西マーヤさんの解説での“種明かし”で見えてきたことだった。

ボクは昨年6月の国立新美術館での【ルーシー・リー展】に続き、汐留ミュージアムでの、このハンス・コパー展以来、また同じものを拝観したのだが、少し印象が違っていた。

ボクは昨年6月の国立新美術館での【ルーシー・リー展】に続き、汐留ミュージアムでの、このハンス・コパー展以来、また同じものを拝観したのだが、少し印象が違っていた。もちろん、会場そのものがもつ雰囲気、あるいはエネルギーであったり、レイアウト構成での差異もあろうから、違って見えるのも当然ではあるが、西マーヤさんが語ってくれた、ハンスの妻、ジェイン・コパー(写真家でもある)から聞き出したエピソードの数々の紹介からの影響が大きかったのかも知れない。

同じくマーヤさんのお話しで印象的であったのは、ルーシー・リーは、このハンス・コパーと出会わなければ、あのような独自の作品群を産み出しはしなかったのではという意外な一言だった。

イギリスに渡って間もない頃、リーチからかなり批判的な評価を受け、彼女独自の陶芸世界をリーチ好みのものに変容させつつあった折りに、あなたはあなたの陶芸をすべきというハンス・コパーの助言で立ち直り、華やかなルーシー・リーの作品世界を作り上げていくことができた。

まさに二人ともに、運命の出逢いであったということである。

無論その背景には、ナチスに追われ、故国を若くして立ち去らねばならなかった宿命と、その時代の厳しさゆえの苦難とを共有し、これを共に乗り越えていくパートナーとしての信頼に裏付けられたものがあったことは忘れてはならないだろう。

それを確かなものとしたのも、革新的陶芸への芸術的行為の高みと、強い意志に支えられてのものであったからに違いない。

しかし若い頃はまさに二人三脚(デザイン、絵付けをルーシーがやり、ロクロはハンスが担う、といったように)で制作活動に邁進しつつも、こうしてあらためてハンス・コパーの作品群を見ていると、まったく異なるものが見えてくる。

造形性、絵付け、釉薬の違い、似通っているところを探すことの方がむしろ難しいと言うほどに。

会場でもルーシー・リーの作品コーナーがあり、代表的なものも含め拝観できるのでありがたい。

【ハンス・コパー展 —20世紀陶芸の革新】

会場:静岡市美術館(こちら)

会期:2011年4月9日(土)~6月26日(日)

〈過去関連記事〉

■ ルーシー・リー展

■ ルーシー・リー展 ─ 器に見るモダニズム ─

■ 「ハンス・コパー展」

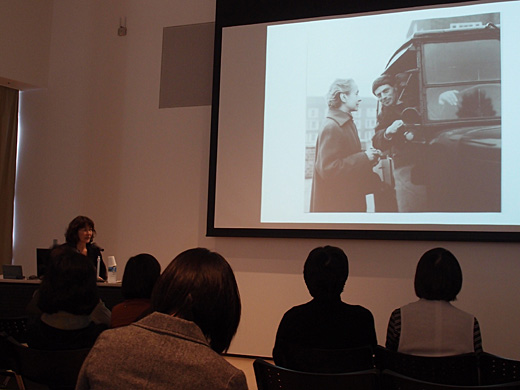

西マーヤさんによるスライドトーク(スライドはルーシーとハンス)

木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。

木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。