家具用照明:ハロゲンからLED、 そしてやがては 有機ELへ?

家具ではその対象により照明設備が必要となることがある。

ボクのWebサイトに納められている家具に限っても、「カップボード」、「ワインバーキャビネット」、「ディスプレィフロアスタンド」などがそれにあたるが、ここ数年、いわゆる家具調仏壇を受注することも増えてきていて、これへの照明をどのように施すかは設計上蔑ろにはできない課題となっていた。

上述のカップボードなどには家具用に製造されている「ハロゲンライト」を主に使ってきていたが、家具調仏壇にはその大きさにも制約され、コンパクトな光源が望ましいと考え、これまで急速に普及しつつあるLED照明の中から適切なものを探し、その光源を扉開閉センサースイッチ、乾電池フォルダなどとアッセンブリし、取り付けてきた。

ただ必ずしも十分満足のいくものでもなく、さらなる向上を、ということで、今回家具用照明器具の専門メーカー、県内の企業でもある「株式会社ノア」からサンプルを取り寄せてみた。(家具金物で世話になっている業者の斡旋によるもの)

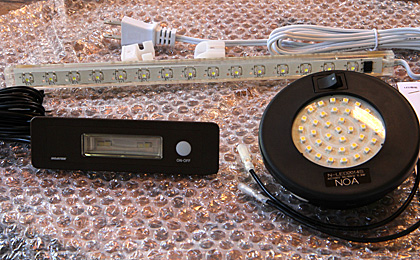

今回は以下の3点が提供された。

■ ガラスカバー付きLEDライト N-LED2012 画像右

■ LEDバーライト N-LED570 画像上

■ 薄型LEDライト NH-700 画像左

結論的にはその形状、サイズから NH-700を使ってみることに。

ただ白色LEDというのは、どちらかというと青白い光となるので、カバーのガラスへの着色、あるいはフィルターを被せるなどの方法で、白色灯のような暖色系の色調に改良したいと考えている。

今日はこれらのLED照明器具サンプル回収のためにノア社の担当が来訪。

暫し、内外の照明器具情勢について話しを伺った。

ここで触れておいた方が良いと思われるのは、これまでのハロゲン光源の照明器具は徐々に廃番扱いになりつつあることなどか。

発注される時は注意を。照明器具の主力製品はそのほとんどがLEDに切り替えられつつあるようだからね。

さてところで少し話は変わる。有機ELという素子が何かと話題になっていることは読者の方々もご存じのことと思う。

ボクも詳しい知識は持っていないのだが、既に携帯電話、小型のTV受像器などに実用化しつつあり、現在最も普及しているLEDパネルを超えるほどの需要があるのではと、その将来性は高く買われている。

当然にも、この有機ELは映像ディスプレーだけではなく、照明機器への応用可能性が高く、その研究開発は急ピッチに促進されているようなのだ。

LED照明ともっとも異なるところは、LEDが点発光であるのに対し、この有機EL照明は面発光であることだろう。

LED照明ともっとも異なるところは、LEDが点発光であるのに対し、この有機EL照明は面発光であることだろう。つまりLEDでは小型化は得意ではあるものの、光の拡散に工夫が求められるのだが、この有機EL照明は有機素材の薄膜が均等に発光するという特徴を持ち、またその薄膜形状ということから、柔らかく折り曲げることが可能となり、フレシキビリティーに富むことで、その応用範囲は広いと考えられている。

実は少し前、この有機EL照明器具に偶然にも出会う機会があった。

国立新美術館での「ルーシー・リー展」に続き、「ハンス・コパー展」を観覧したのだったが、この会場のディスプレーの一部に商品化前の有機EL照明器具のテストケースを見ることができたのだ。

最初はそれと知らず、ハンス・コパーの小さな陶器をディスプレーしている光源が5cm四方ほどの薄い(5mmほど)ものであったので、軽い驚きがあった。

最初はそれと知らず、ハンス・コパーの小さな陶器をディスプレーしている光源が5cm四方ほどの薄い(5mmほど)ものであったので、軽い驚きがあった。透明アクリルのボックスの中の陶器をアクリル函の天井からと、陶器の高台の真下の2ヶ所から照明しているのだが、均一な面発光と、その光源の薄さに、新しいテクノロジーの曙に立ち会っている感じがして興奮を誘った。

色も白色灯に近い暖色系の光色だったが、ぜひパナソニックには研究開発を促進していただき、商品化を急いでもらいたいと思った。

その光源実用化は本来の需要対象からすればほんの隙間であるかも知れないが、家具照明への応用は大きな朗報となることに疑いがない。

ノアの担当にこの有機ELの開発状況について訊ねたが、まだまだ素子そのものの市場供給がない段階では何とも動きようがないとのことであったがそれも当然ではある。

ところでなぜに「ハンス・コパー展」にいち早く有機EL照明が試されていたかと言うと、このギャラリー「汐留ミュージアム」がパナソニックによる運営であることからである。

ここは大きな規模ではないものの、優れた企画力と運営により、美術界の評価は高いはず。

ボクもここの企画展示は過去10回を超える観覧で楽しませていただいている。

当然にも美術展示での照明には最新のテクノロジーを駆使し、展示品へのダメージが少なく、また鑑賞者への観覧しやすい照明演出がされているようである。(照明通信)

* 参照

■ 汐留ミュージアム[照明通信]vol.012

■ パナソニック電工 ニュースリリース 「ドイツ「Light+Building 2010」とイタリア「2010年ミラノサローネ」に有機EL照明パネルを参考出品」

木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。

木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。