BESSEY ボディクランプ KRE(その2)

BESSEY ボディクランプ ストレージ

今回、〈BESSEY ボディクランプ KRE〉導入に合わせ、専用ストレージを作りました。

旧型、2mのものを除く4本と、新規導入のKRE、1mもの、4本、あわせ8本をコンパクト、スマートに収納するものです。

うちの工房建て屋の骨組みは〈250×125 9t〉という、頑固なH鋼が巡っており、手作業場に設置したワークベンチ近くの、このH鋼の柱の2辺に矧ぎ専用のクランプ、0.6m〜1.2mまで3種・20本ほどをぶら下げていて、この残りの1辺に新たに BESSEY ボディクランプ ストレージ を設置。

スマートな納まりです。

これはネットから拾った画像を参照に、28mm構造合板でチャチャッと作りました。

H鋼 9t に、固定のためのボルト孔を穿孔させるのはメチャクチャ大変だったけれど…。

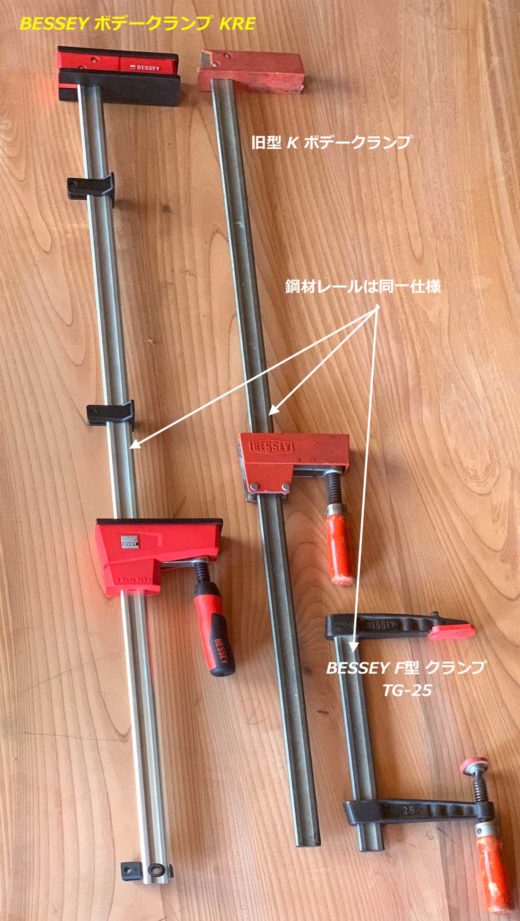

画像、(左から)

- 旧 K ボディクランプ 4本

- KRE ボディクランプ 4本

- 黒い奴が矧ぎ専用クランプ、1mもの10本

- 梁のH鋼、最上部に 旧型2mのボディクランプを2本

- (裏側に1.2mが4本、60cmが4本)

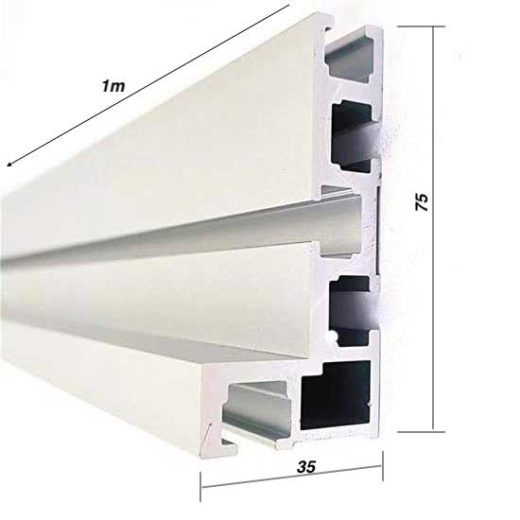

- 白いアルミレールは、丸ノコ専用フェンス

- 右の低い位置のものは各種クランプストレージ(キャスター付きの可搬式)

旧 K ボディクランプ6本のうち、顎部分が正常なのは2本しか残っていませんが、前回も触れたように、新規の KRE の顎を代替装着すれば問題無く使えますし、もちろん改良された機能が備わる、ということでもあります。

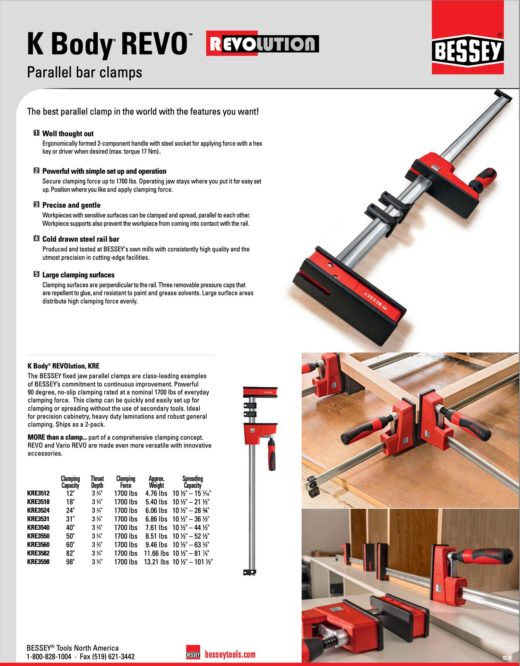

KRE型の新奇性について

さて、ここからが KRE(K型のRevolution)の解説です。

〈新奇性〉とは言っても、市場に出回り、既にかなりの年数が経過しますので、少しおかしな物言いではありますが、旧型と較べて、といった意味合いですので、突っ込み入れないでくださいね。

旧型と、このKRE、基本的な機構に変わりはありませんが、いくつかのところで明かな進化を見せてくれています。

More »

木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。

木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。