苦い話(框組の飾り棚)

前回の仏壇のポストへのコメントで、繊維方向と直交、という話がありました。

とても大事なところですので、別稿を上げ、畏れながら、注意を喚起しておきたいと思います。

「注意を喚起」などと、やや大げさな物言いになりましたが、これにはある苦々しい思いがあるからなのですよ。

既に、その作者は物故者ですが、亡くなったとはいえ名誉は遺りますので、ここではあえてIDは特定せず、かつ詳細に分け入ると、より辛くなりますので事実のみをザックリと書きます。

昔のことになりますが、世話になっていたギャラリーの企画で、ある著名な木工作家の個展において栃の飾り棚が買い求められ、これが数年後にトラブルを起こした。

棚板がパックリと割れたのです。

それもそのはず、棚物の框組の帆立の柱、および横桟框に無垢の棚板が枘で納まり、ボンドで固められていたのです。

わずかに数年で棚板の収縮が起こり、帆立側で完全に動きを止められていたため、動くに動けず、最後には破断してしまったのでしょう。

この修理依頼がきたというわけです。

当然にも、それは作者に依頼すべきと突き返したものの、作者は頑として応答せず、依頼の話から1年近く経った後、ギャラリーオーナーの強い要請に根負けして修理することに。

帆立側を残し、他を解体し、破損した棚板に他の栃を矧ぎ直し、再組み立て、再塗装、実に困難な作業を強いられてしまった。

やり終えて思いましたね。こんな作業、ゼッタイに受けるべきでは無かったと。

例え改修にともなう経費を請求できたとしても、精神的な辛さを埋めるものになるわけもなく、ひどく落ち込みました(著名作家の仕事の資質に対してです)。

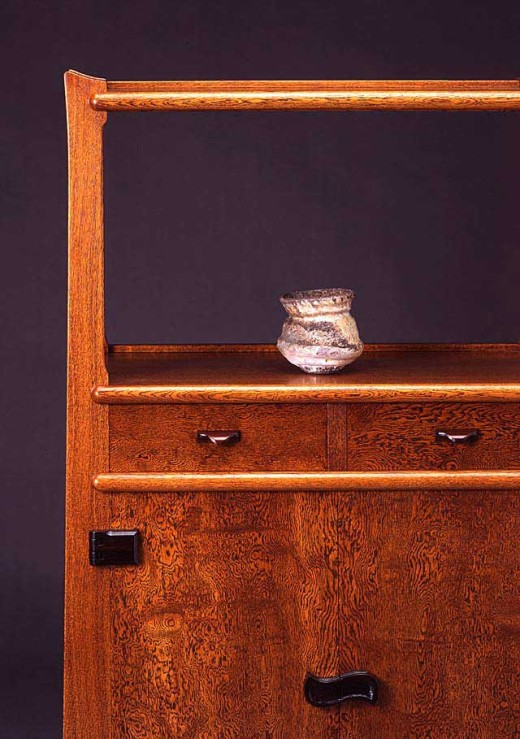

Topと右写真は私の制作になるものですが、件の飾り棚は、かなり小ぶりではあるものの、これと基本的構成は似たものでした。

Topと右写真は私の制作になるものですが、件の飾り棚は、かなり小ぶりではあるものの、これと基本的構成は似たものでした。

二層の李朝棚[1] と言われる飾り棚です。

ご覧いただければお分かりのように、側板下部帆立は框組。

しかし中天板、上天板は 1枚の無垢板。

こうした構成であるにも関わらず、天板は4本の柱に枘立てされていたのです。

完全に固定し、組んでしまっていたのですね。

その結果、わずか数年で中天板の縮みが進み、しかし4本の柱で固定されているために、当然にも破断したわけです。

やってはいけない仕口と構成だったというわけです。

さて、こうした〈帆立が框で、1枚板をここに納める手法〉

私の飾り棚の多くは、この手法なのですが、以下、簡単にそのポイントを記しておきます。

どう逃げるか

「逃げ」の解説。

(ゼンゼン大層なことじゃないのですが)

- 側板

帆立側、無垢天板の受け止めは、横桟と言われる桟の小穴で受けます。 - 正面、および前の柱周囲:ここは枘を立て、ボンドを含め、完全に組み、固定します。

- 後ろ:件のモノは天板の木端を見せているシンプルな構成でしたが、正しくは伸縮を逃がすために後桟が必要となります。

- 後桟に小穴を突き、ここに段欠きした天板を、伸縮を考え、少し長めに納めます(ボンドは塗布しません)。

- 框の横桟への納まりですが、前から1/3ほどはボンドを施し、後は後桟も含め、何も入れず、小穴に納めた状態で、その中を伸縮できるように逃がしておきます。

ただこれだけです。

特段、上級な仕口でも無く、ごくごくありふれた構成ですし、一般的な手法です。

しかし、ともすれば、無垢板の性質を無視し、合板のように完全に固めてしまっている仕事を見掛けることは、意外と少なくないのです。

伸縮ですが、経年変化というのは、四季の変化で伸び縮みしながらも、やがては徐々に痩せていく方向ですので、痩せてきて、未塗装の部分が出ないよう、組む前にあらかじめその部分だけでも塗装しておくことが必要となるのは言うまでもありません。

この件に関しては、書きながら、当時のことを思い出すためか、いろいろと話したくなってしまいますが、この程度がよろしいでしょう。

《関連すると思われる記事》

❖ 脚注

- コメント欄・ABEさんの解説参照のこと [↩]

木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。

木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。

キコル ABE

2015-2-28(土) 12:21

他作を直すのが上級職です。いろいろ勉強になった事でしょう。

有迷錯過ンは自分で下地を制作していないから治せず、工藝界では蒸師奇。バレバレ影打ち、夜の習い。

artisan

2015-2-28(土) 15:06

「他山の石」も勉強のうちですか。なるほど。でも、その手の勉強はこりごりですけれどね。

師匠はすごい人のようでしたが、この方はどちらかと言えば刳り物の練達だったようで、箱物の学びが足りなかったのでしょ。

私はこのような錯覚は目指さず、職人を極めるのも良いのかなと(字義的な意味ではできるわけもなく、現代のFine Woodworkerの定義づけはホント難しいです)

キコル ABE

2015-3-1(日) 12:25

この作品画像は、「箱物」でなく、棚系。「帆立」ではなく、四方柱組み構造です。「帆」は板状、皮板(側)をいいます。

李朝卓子に扉付き収納部「木偏に蔵」をつけたスタイル。黒田辰秋が民藝家具として和風モデルを創作、独自の構造意匠になりました。韓語で「木偏に蔵」 or「蔵」は「ジャン」。棚付き収納構造は、「卓子蔵 Tak- ja – jang 」初代国立美術館長のメモ(1971)があり、ソウル国立博物館美術課では、二層、三層とはいいませんでしたので、日本の雑誌連載記事(1977) からの引用ではないかと拝察。特に四方卓子は、ユニバーサルデザインとしてシンプルモダーン、ジョイントシステムファニチャーに使われています。李朝家具は、船ダンス・和箪笥にも大きな影響をのこしました。オリジナルは韓式ですが、このスタイルは脚物と棚物・箱物にまたがり、これから更にデザイン展開する余地があります。

artisan

2015-3-1(日) 13:51

ABEさん、さっそく訂正していただき、恐縮です。

また詳細なる解説も有益です。

和家具でも、飾棚、書棚などが「棚物」として分類されるのですね。

ご指摘のように、私のものも黒田御大の「強い」影響下にあることはその通りです。

(黒田辰秋さんの同種の名称は、専ら「○○飾棚」で一貫していますね)

李朝の棚物には「両班」が使う繊細なもの(書院的)では無く、もっと豪壮でプリミティブなものもあり、魅了されます。