菅新政権とガリレオ裁判(日本学術会議の会員任命拒否)その3.

任命拒否という違法な強権発動の動機はどこに

これまで日本学術会議会員の任命拒否をめぐる一連の経緯を振り返ってきたが、ここから窺える政府側の任命拒否に至る判断というものは、菅首相の8年近くにわたる安倍政権の官房長官時代に培った警察組織の要職を務めてきた杉田官房副長官との関係が見事に反映したものとも言えるだろう。

これは新たに船出したばかりの新政権の本質が如実に表された案件として好個の事例であり、それだけにまた安易に見逃すことの許されぬ重大事案と視た方が良いだろう。

どういう事かと言えば、安倍政権が進めてきた戦後日本国憲法下の平和主義、立憲主義を瓦解させる「特定秘密保護法」「共謀罪」「新安保法制」等への学者ならではの危機意識からの異議申し立てに関わった学者を、公安警察ならではの目利きからピックアップすることによる断罪であったことはどうも間違いのないところのようであるからだ。

この菅政権のファッショ的体質と、その後の開き直りを視れば、このまま放置すればますます増長していく危険性を持つだろう。

菅首相はそうした問いかけに肯くということはなく。「人事のことに関しては答弁を控えさせていただく」と返されるだけだが、杉田官房副長官の国会、委員会への参考人召致の申し入れにも、頑として拒むその姿勢に、政府側の真意を読み取る事は難しくない。

なお、前回紹介したように、この6名の学者の経歴を個別具体的に見ていけば、この判断に明確な基準があるとは言えないところがこの任命拒否の1つの特徴ともなっている。

メディアに依れば、左派系人文学者に焦点を当てたものだ、などとする見立てもあるが、決してそのような単純なものでは無い。

例えば宇野教授などは、学会ではどちらかと言えば保守派に属すると見做されるような研究者だ。

ただ、たまたま父親が安倍首相が在籍した成蹊大の総長を務められた方で、その立場から教え子の安倍首相の危険性を諫めることもあったようで、これがAERAで取り上げられた際には激怒したと伝えられており、この度の息子への任命拒否は安倍前首相の意趣返しといった見立てを語る人もいる。

安倍前首相の個人的な遺恨という、なんともはや、大人げのない、露骨なパージという臭いプンプン。

また加藤陽子氏は私も知る立派な歴史学者で、6名の中に彼女の名があることに驚愕したものだ。

彼女もまた思想信条において決してリベラルということでもなく、政府サイドから請われ、過去、いくつもの政府委員を務めていることが衆院・予算委で辻元議員から明かされたことだし、また明仁天皇からの信任が厚く、何度も進講に皇居に招かれていたと聞く。

これは何を意味するか、少し余談めくが、なかなか香ばしい話しがあるので、理解に寄与するため、やや旧聞に属するが関連する事柄を1つ紹介しよう。

明仁天皇が日本国憲法の擁護者である事は知っての通りで、安倍前首相はそこが我慢ならず、時にはお友達の著名右翼人士のひとりである八木秀次に「両陛下のご発言が、安倍内閣が進めようとしている憲法改正への懸念の表明のように国民に受け止められかねない」「宮内庁のマネジメントはどうなっているのか」(ゴー宣)と露骨な天皇批判をさせてきたところから、この加藤陽子氏の任命拒否はこの筋立てからすれば、必ずしも違和感は無いと言う話になってくる。

安倍-菅 が気にくわなければ、例え明仁天皇の覚えめでたい学者であろうと、切る、というわけだ。

任命拒否の理由

この任命拒否への理由をはっきりさせて欲しい、との求めに対し、菅首相サイドは以下のような方便を弄び、近づく国会閉会を前に窮地を乗り切ろうとしているが、その実、それらはいずれも矛盾に満ち、支離滅裂なものとなっている。

総合的 俯瞰的

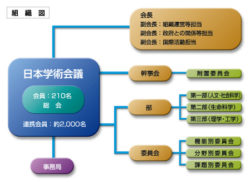

この2つの語彙は、実は日本学術会議側自身も以前より使っており、この度の105名の推薦もそれに準じて行ってきているわけだが、これではゼンゼン任命拒否の理由にはあたらないことが、広く知れ渡ってしまったことから、11月初旬を最後に、あまり使われなくなっていく。

閉鎖的

次に持ち出したのが「閉鎖的」「既得権」なるものだが、いかにも実に安易な見立てではないか。

会員の選考は会員・連携会員からの推薦だけではなく、協力学術研究団体からの情報も加味し、日本学術会議が設置した独自の選考委員会が選考しているというのが実態で、「閉鎖的」などとされるような組織形態ではない。

既特権

これも大変誤解を生む表現だ。

予算10億と言うが、多くは日本学術会議を運営する事務局の直接経費に充てられ、会員らには何ら経済的な見返りは無い。

会員は関連する会議等への出張時の手当、交通費のみで、給与はゼロ。ほとんどボランティアというのが実態である。

「だって、この(日本学術会議の)人たち、6年ここで働いたら、そのあと(日本)学士院ってところに行って、年間250万円の年金をもらえるんですよ。死ぬまで」(フジテレビの平井文夫・上席解説委員)

こうしたことを既得権と言ってるのだろうが、これは全てデマ。当然にもこの発言は炎上し、後日訂正に追い込まれることになるわけだが、メディアでのメッセージは発した時点で大きなエネルギーで拡散されてしまい、訂正されても、既に後の祭り。

これらのデマを質問者が首相の前に示すと、今度はバツの悪い表情で「人事のことはお答えを控える」として逃げ回るばかり。

会員の構成が偏っている

一部の大学」「若手がいない」「私立が少ない」「民間が少ない」「バランス」「多様性」

次から次へと、いろんな言い訳をしてくるのだが、任命拒否された6名は人文学系に偏っており、大学も私大が多く、若手も、女性もいる。菅首相から発せられる理由無き理由は1つづつ破綻し、もはや支離滅裂の状況を呈している。

次の動画は10月29日のTBS News23での関連する解説報道のダイジェストで、任命拒否のエクスキューズの部分がまとめられている。

学者らは、この任命拒否の理由が明確で無い事に、とても不安と脅威を感じていると言われている。

学問に勤しみ、研究発表を行い、著書を著す。こうした自ら進んで挑む活動にあって、もしかしたら政府から処断されてしまうかもしれない、というリスクの基準をどこに見定めれば良いのか分からないということになれば、当然にもこれらの活動は大きく阻害されていまう。疑心暗鬼、という奴だ。

まぁ、あえてそれを狙ったとすれば、いささか狡猾な策動ではあるが、しかしこれは学問全体を萎縮させることに結果することは明らかで、やがては国家運営や海外からの信頼において著しい損失に繋がり、安易に取られる手法とは思えない。

本件、日本学術会議の人選を巡っては、既に6年ほど前から政府は会員候補者への関心を強くしていたとの見方もある。(「16年の補充人事でも官邸が難色示し欠員に <日本学術会議問題>」(東京:2020/10/03)

これを前後して学術問題で議論されていたのが「高レベル放射性廃棄物の処分」に関わるもので、暫定保管、総量規制などの整備を提言するものだったようだが、政府側としては原発再稼働への阻害要因として捉える向きもあったようで、この提言メンバーの中の文系研究者に難色を示したと言われている。

こうした介入はやがては学問研究の推進を阻み、人々の社会における幸福追求の阻害へと繫がっていくこととなるわけだ。

学問研究に対する批評は、あくまでも見識の備わった学問的アプローチによる査読、批評によって行われるべきであり、政治の介入でこれが評価され、ついには強権を持って介入されてしまうような、まるで80年前の戦時中のような事態に陥ることなど、今の時代に許されて良いはずが無い。

また菅政権は、この日本学術会議法を逸脱した任命拒否問題を、菅首相お得意の行政改革の対象とすることで、内外からの批判をかわそうと画策しているようだ。

こんなハレンチな脅しは、任命拒否への圧倒的な数に上る学者からの非難、市民の怖れからの追求に、たまらず問題のすり替えで敵前逃亡するようなものだが、なんともはや、学術の問題であるはずが、次元の低い学者叩きにねじ曲げられるとは、なんと情けない話しだろうか。

現在、井上信治科学技術担当相は日本学術会議の梶田隆章会長らを説得し、内閣府におかれた日本学術会議を追い出し、非政府組織(NGO)や民営化に移管させようと画策しているようなのだが、これでは「国際学術会議やアジア学術会議への参加が困難になり、日本社会の未来にとっても大きな危機になる」と警戒する日本学術会議で要職を務めてきた教授がいる。

白田佳子・東京国際大学特命教授はその結果、アジアからも、世界の科学者組織からも孤立してしまうだろうと言うのだ。たいへん重要な指摘だろう。(東京新聞:2020.12.01)

学術会議 内外の学者や市民らの反攻が始まっている

今、人文・社会学系を中心にかつてなかった規模での多くの学者団体が抗議に起ち上がっている。

彼らは自身の研究環境が一気に悪化する危険性を察知しての起ち上がりなのだろうと思う。

またそれだけではなく、戦前の滝川幸辰事件、あるいは美濃部達吉の天候機関説排撃と重なる思想弾圧と同じ様相を帯びている事への怖れと、そうしたことは2度と繰り返さぬと誓った戦後の歩みの中で勝ち取ってきた基本的人権への否定という事態への澎湃たる怒りの蹶起なのだろう。

この問題には橋下徹氏などが、学者は上から目線で、市民をバカにしたような物言いをしているなどと、一般市民との間にクサビを打ち込もうとしているが、そんな矮小な話しに貶めてはいけない。

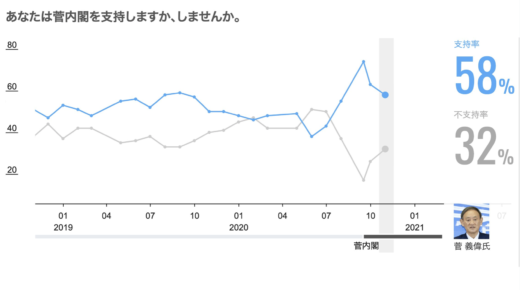

既に、ご祝儀相場とは言え、菅政権の発足時と較べ、その支持率は急落している。これは他でも無く、この日本学術会議を巡る市民がくだした菅政権の怖ろしさの指標と言って良い。

今、安倍前首相による「桜を見る会」の山口の後援会組織を集めた前夜祭での費用負担問題を巡り、東京地検特捜の調べが入っていて、その行方が注目されていている。

安倍晋三氏の最大の支持者であった前述の橋下徹氏からも、国会議員辞職を求められるという状況に追い込まれてるようだ(スポーツ報知2020.11.29)。

(ただ、「桜を見る会」問題は野党が大騒ぎしてるだけとの矮小化をしていたのも彼だったんだけどね President)

この特捜案件の背景には菅首相との暗闘があるようだとの興味深い話しもあるが、それはともかくも、多くの市民からの告発が、ここまで追い詰めてきたことによる、新次元の政局であり、最後は一人ひとりの市民の意識と、不屈の闘いが、この極悪な政権を追い詰めることができるという証しだろう。

一昨日、国会内での抗議集会でのひとこまを上げてみたい。

青山学院大学大学院国際政治経済学研究科教授の羽場久美子さんのメッセージだ。

マルティン・ニーメラー

この羽場久美子教授のメッセージの最後にも紹介されていた、ナチス支配下の自らの行動を自省し振り返るドイツのルター派牧師・反ナチ運動組織告白教会の指導者マルティン・ニーメラーの詩を置こう。

ここでは丸山眞男訳をとる。以前、このBlogでも取り上げていて、再掲になってしまう。

羽場久美子さんは諳んじてこれを紹介しているが、それだけに彼女にとっては思い入れの深い一節なのだろう。

それからナチは社会主義者を攻撃した。自分の不安はやや増大した。けれども自分は依然として社会主義者ではなかつた。そこでやはり何もしなかつた。

それから学校が、新聞が、ユダヤ人が、というふうに次々と攻撃の手が加わり、そのたびに自分の不安は増したが、なおも何事も行わなかつた。

さてそれからナチは教会を攻撃した。そうして自分はまさに教会の人間であつた。そこで自分は何事かをした。しかしそのときにはすでに手遅れであつた。

本稿、その1.の冒頭部分で書いたように「学問の自由」「表現の自由」は決して所与のものなどではなく、常にその時の政治権力とのギリギリとした緊張関係の中にあって、闘って勝ち取るしか無い「・・の自由」なのだとあらためて思わされる。

この臨時国会でホットなテーマとして議論が交わされている。

国会は10月5日までのあとわずかな日程となっているが、注視していきたい。

これまで3回に渡り日本学術会議の任命拒否問題について書いてきたが、かなり冗長になってしまったことからの誹りも免れず、ここらで一端終える。

今週末に迫った国会閉会までに、この日本学術会議、任命拒否問題の進展があるかは全く分からない。Covid-19感染拡大状況が尋常で無いことからも、問題は捨て置かれる可能性があるが、安易な決着など許されるはずもない。

いずれにしても、学者、市民の大きな関心を呼び、抗議行動も止むことは無く、日々に疎しとはならないだろう。

なお、この問題の背後にはもっと大事な事があるようにも思っているのだが、それはまたいずれ。

「それでも地球は回っている」

誰しもが知っている、中世イタリアのローマ教会支配下での天動説に対するガリレオの「それでも地球は回っている」と地動説を唱えた逸話は、学問での真理探究の困難さと、それだけに学問の自由の尊さを教えている。

学問とは真理探究のためにこそあるというのが、私が知るところの認識だ。

この真理探究というものを尊び、これを崇高な権利として認めようとする考えは、近代化以降の人権思想よりも古く、中世ヨーロッパで既に確立していたものだと言われている。

しかし、中世から今に至るまで、学問における思弁、法哲学、あるいは政治の手法、実践的な倫理学は果たしてどれだけ進化してきたたと言えるのだろうか。(進化よりむしろ劣化と言った方が実態に合っている?)

この学問の自由とは普遍的なものであって、政権が変わろうが、そんな卑俗的な次元に左右されるものであってはならず、学術会議という組織も、そうした理念から、政権とは一線を画し、優れて独立した、自律的な管理運営の組織であらねばならないというものだろう。

だからこそ、ここにその国家への信頼と品位の高さというものが表されてくるというものだろう。

終わりに(余談です)

私は工房での業務中、仕事内容からも許されるならラジオで国会での審議を聴くことが多い。

この菅首相の答弁を聴いていて、とても聞きづらいこともあるが、答弁に立っているはずなのに、言葉が出てこなかったり、質問にまともに答えず、同じ事を何度も何度も繰り返すということに遭遇することが多く、いったい何が展開されているのか、分からなくなることが屡々。

後でインターネットから録画で視れば、官僚から渡されたメモを、ただ単調に棒読みするという光景が展開され、なるほど これではラジオ聴取による審議内容の確認は無理だと知った。

11月5日の衆院予算委では、こうした菅首相の答弁に、辻元議員は「失礼ですが総理、お話しに熱気が感じられないですね」と諫められる下りがあったのだが、質問者は打っても響かない、壊れちゃってる太鼓を相手にするようで、さぞ苦労されていることだと思ったものだ。

「答弁を控えさせていただきます」との繰り返しばかりで、質問に真っ当に答えない、答える場合も後ろに待つ官僚が作成してくれるメモの棒読みで、当然にも質問者の求める答弁に繫がらぬ事も頻出、その結果、審議の進展が著しく停滞していく。

ある社会学者は「学力のない人が首相に納まったことによる悲劇」と嘆いていたが、これほどにも答弁能力に欠け、資質、洞察力に欠けるポンコツが日本国のリーダーになってしまうとは、いったい何の因果なのだろう。

政治は説明と説得が全てと言っても良いほどに重要だと思われるが、この菅首相の説明責任能力の根本的な欠如は致命的と言えよう。

日本学術会議から推薦のあった会員候補6名の任命拒否について、その説明責任、理由の開示が説得性のあるものとして語られず、延々と時間ばかりが浪費されるという状況が未だに続いている。

強権を思うがままに振るうことを自分の役目だとばかりに信じきってるかのような菅首相。

深い闇を抱えたあの上目遣いの暗く鋭い目つきに、私たちはどこまで付き合わされるのだろう。

木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。

木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。

髙畠修

2020-12-7(月) 17:49

工房通信悠悠、読ませていただきました。菅・杉田のSSコンビはナチを彷彿とさせますね。菅内閣は安倍より独裁色が強く、官邸人事と霞が関を掌握する暗黒の公安警察国家で特高警察の再来です。良い勉強になりました。

こちらはヘイトスピーチに対するカウンター行動に力をおいています。お会いできる日が楽しみです。

artisan

2020-12-8(火) 09:02

ドウモ、コメント感謝であります。

先頃の菅首相の国会閉会にあたる記者会見でのこと。学術会議 任命拒否問題に関し、反発を予想していたかについて問われ「かなりなるんではないかと思っていた」と笑いながら答えていました(この会見では原稿を視ずに、記者を向いて話した数少ない場面でもありましたが…)。

この「笑い」へは様々な解釈ができそうですが、私には強権的な権力行使を自らの政治力の調達資源としてきた菅義偉の冷徹な判断によるものだったことが、つい身体表現として出ちゃったのかなと思っています。

官僚(杉田官房副長官ら)から示唆されるまま行ったというものではなく、自らの強い意志として強権行使したということですね。高畠さんご指摘の通り、ファッショ的振る舞いというわけです。

コロナ禍が危機的事態を招いている最中で国会は閉じられてしまいました。

とにもかくにも、いかにして、現状から「逃げるのか」に四苦八苦する政権のようで、来期、通常国会まで感染症対策を定める特別措置法改正案も棚上げし、一方、学術会議 任命拒否問題は忘れてくれるだろうとの見立てなのかも知れません。見くびっては困りますよ。

>ヘイトスピーチに対するカウンター行動に

先の都知事選における在特会の集票力にはホント驚きました。カウンター行動、敬服いたします。

またお目に掛かれればと思います。