集塵ダクト工事(追補)ブラストゲートなど

設置時、全ての端末に取り付けたブラストゲートですが、125φのブラストゲートが足りず、一部ゲート無しでそのまま配管していたのでしたが、やはり状況によっては風力が削がれてしまいそうで導入することにしました。

読者のacanthogobiusさんからもサジェスチョンいただいていたところですが、瑞東産業製のブラストゲート(「集塵用ダンパー」という名称で「大源商会」が販売)は5,000円を超える価格で腰が引けてしまっていたところ、国内でももっと廉価な物があることがわかり、導入することに。

■ 末松工業株式会社製、スカイダンパー:125φ:2.910円(わずかに2,000円の差とは言え6掛けですので、この差額は小さくない)ネット上ではあまり話題に上がるところではなく、やや不安もありましたがこの程度の板金製品にさほどの品質差があるとも思えず発注。

結果、選択の誤りはありませんでした。完璧な製品です。

たぶん、「瑞東産業製」のものと遜色ないでしょう。

亜鉛メッキ鉄製、1.5tの厚みがあり、剛性もしっかりしています。

「瑞東産業製」の画像と見較べて見ても、瓜二つ。

もしかすると、同一のものでどちらかがOEMなのかも知れません(画像上だけの判断で詳細は不明)。

さっそく、端末のY管の機械側に取り付けましたが、ダンパーの操作も含め具合は良いです。

なお、この「回転式」のダンパーですが、経験豊かな友人の評価では前後スライド式と較べてもダストが詰まりにくいとのことです。

現在、ブラストゲートは、この鉄製の他、いずれも米国製のアルミ、そしてプラスチック、この3つのタイプを使っていますが、

やはりプラスチック製はその素材から剛性も脆弱、作りも安易なもので堅牢性に欠けます。

このプラスチック製のブラストゲート、配管作業中、いくつかのものは上下の板の接着部位が破断するというもろさを見せつけられ、リベットやボルトで接合し直すという事態に見舞われましたし、シャッターの出し入れにおけるスムースさに欠けるところもあります。

できれば、このプラスチックのものはすべて末松工業のダンパーに取り替えたいところですね。

継手などでの接合について

継手、スパイラルダクト、ウレタンホースなどの接合について考えてみます。

これらの接合にはいくつかの方法があり、それぞれの部位の素材に合わせ選択することになりますが、それぞれの特徴についてひとこと。

- 粘着テープ(アルミ):ビニルテープに較べ粘着力は強く、その素材の特徴からも耐久性は高いと思われます。

ただ、伸縮性は全くなく、極薄であることも手伝い、外部からの変形圧力には弱く、破断しやすいリスクを抱えています。 - 粘着テープ(ダクト用テープ):広く一般に使われているようです。

柔軟性が高いので、多少の外部変形圧力にも対応します。ただ粘着性はアルミほどでは無く、末端などで矧がれやすいですね。 - 継手用バンド:ワイヤー、板、およびその組み合わせ、クリップ機能のあるワイヤーの4種があるようです。

素材の特性に合わせ選択しますが、六角ボルトで締め付ける際、過度な締め付け力を加えると、簡単に破断してしまいます。製品によるバラツキもあるのでしょうが、ほどほどに締め付けるという感じ。 - リベット、あるいは鉄板ビス:水平、あるいはそれに近い接合部であれば、粘着テープだけでも固定されるでしょうが、垂直、あるいはそれに近い接合部はダクトの自重で接合が切れがちですので、何らかの方法で物理的に止めねばなりません。

一般には、このリベット方式、あるいは鉄板ビスで固定するという方法になります。

私はリベットを用いましたが、鉄板ビスよりは接合度は高く、安心できます。

もちろん、これらを用いた場合、さらにその上から粘着テープでエア漏れを防がねばなりません。

いずれも小さな孔とは言え開口してしまいますので、その上から封じます。

もちろん、ウレタンコーキングなどでもOKですね。

ダクトの素材と入手ルート

前回も触れましたが、あらためて少し考えてみましょう。

今回私は亜鉛鉄板製のスパイラルダクトを選択したわけですが、PVC(ポリ塩化ビニル)パイプで行われる場合もあるようです。

たぶん、PVCの方が安価、しかも作業性が良い、安易に入手できそう、といった理由からだろうと思われます。

しかし、価格差はほとんど無いと思われます。

150φ 直管 2m 塩ビ:3,580円

スパイラルダクト:1,830円

意外かも知れませんが、むしろスパイラルダクトの方が安価なのですね。

作業性ですが、切断については、切断機械は異なりますが、難易度からはさほどの違いは無いのでは。

高所作業が多いため、単位重量も重要な選択肢になります。

塩ビ管 150φ:3.94Kg/m

スパイラルダクト 150φ:2.2Kg/m

ここでもスパイラルダクトの方がかなり軽量です。

入手ルートの容易さですが、確かに塩ビ管は入手しやすいと思います。

他方、スパイラルダクトですが、私は業界雄の栗本工業の直営店のオンラインから容易に発注できました。

その後知ることになったのですが、大手ホームセンターでも取り扱いがあり、慌てたものです。

栗本工業の直営店では、直管は長さが2mまでしか対応していないのに対し、このホームセンターでは4mものが在庫され、単位価格も廉価になっていました。

こうしたところからも、PVCと遜色の無い入手方が選択できると考えても良いようです。

なお、これは言うまでもありませんが、PVC管は静電気の発生の問題があります。

これをどう考えるかは人それぞれですが、冬場の乾燥時期、この静電気は作業者にいらぬ衝撃を与えますので無視できません。

これを避けるためには、後述しますがダクトに銅線を巻き巡らせれば良いわけです。

しかしそれも大変ですね。

また、この2つの素材の他ウレタンホースで張り巡らせるという方法も無くは無い。

でも、長いスパンの亘長ですと直線性に欠け効率も悪いですし美しくありませんね。

また価格もこの2種に比べるとかなり高価なものになってしまうでしょう。

素材の堅牢性、耐久性、作業性、価格、入手の容易さ、諸々考えますと、このようにスパイラルダクトの優位性は揺るがないものと思われます。

静電気の帯電について

木工に携わるほとんど全ての人が、この静電気のスパークで痛い目にあっているのでは無いでしょうか。

ダクトは木材の微粉末を強制的に吸引する隧道ですが、この過程はダクトに接触しながら高速での移動となり、ここで摩擦による電気が発生し、作業者がこれに触れると帯電し、この蓄電した電気が人体をアースして瞬間に高電圧で放電し、作業者への電気ショックとなるわけです。

これを避けるには、先述のPVCパイプの特性でも触れたように、導電性の高い銅線などでパイプをスパイラルに巻く、あるいは管路の中を配線し、アースすれば良いわけです。

さて、鉄製のスパイラルダクトは導電性がありますので、その心配は無用ということになりますが、ただスパイラルダクトでも機械の排出口に繋ぐのは多くの場合ウレタンホースになると思われますし、あるいはブラストゲートがプラスチックの場合、ここで導電が途切れアースされずに帯電したままになります。

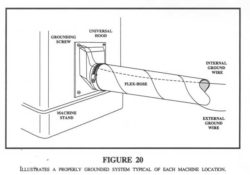

したがって、こうした部位には導線でバイパスを作ってやることが必要というわけです(右画像参照)。

そんな知見がありながら、実は私はしていません。

いずれ閑があればやりたいと思いますが、今後の課題です。

なお、この集塵システムへの帯電を発生源とする火災事故という問題もあるようです。

一般にはチップボードを専門的に扱う工場のような特異な事例だと考えられますが、集塵システムにおける帯電が、こうした大事故に繋がる危険性を孕む、ということについては知っておきたいところです。

余談

今回、ドリルプレス(ボール盤)での集塵のため、あるホースを買ったのですが、私のウレタンホースに対する概念とは異なる物が入荷し焦ったものでした。

写真上の〈カナフレクッスの硬質ダクトN.S〉というもの。

ウレタンホースのような柔軟さは無く、カクカクと曲がるもので驚きました。

これは選択が誤ったかなと反省多であったのですが、

しかし、ドリルプレス(ボール盤)での集塵には、むしろこの硬質な曲がり性能が奏功したようです。

特に支持板など無くとも、任意の角度で刃物の先端近くに適宜、位置が固定できるというわけですね。

ほくそ笑んだのはもちろんです。(こうした部位にはお薦めです)

木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。

木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。

acanthogobius

2016-11-3(木) 10:01

以前勤めていた会社でドイツ製のチップボード製造ラインを輸入販売していたのですが、静電気によるスパークを自動で検知して消火するシステムが備わっていたと思います。輸入通関した覚えがあります。

余談ですが 、週末工房へ向かう途中でカナフレックス千葉工場の前を通ります。

artisan

2016-11-3(木) 21:27

「ドイツ製のチップボード製造ライン」

やはり、この種の製造ラインはドイツでしたか。妙に納得がいきますね。

静電気による火災の自動消火システムってのも、スゴイものですね。

スパークを検知したら、瞬時にラインを停止するのでしょうか。

興味深いです。

因みに、「静電気による爆発とその防止対策」という論文がありますので、URLを貼り付けます。

・・・カナフレックス、硬質で良いですよ。(切断がちょっと大変ですが)

松島

2016-11-24(木) 22:06

もう一つ利点があります。それは口径をある程度変えることが出来ますので口径が違うところで滑らかにつなぐことが出来ます。