新規ミニサンダーの快適さ

ミニサンダー

ポータブルなサンダーもいろいろと取りそろえているけれど、うちのサンディングスタイルの基本はストロークサンダー(三点ベルトサンダー)なので、ポータブルなタイプのものはあまり登場の機会は多くはない。

ただ組み終えた後の仕上げ・素地調整の工程ではご登場願わなくてはならない。(Blogカテゴリー「木工家具制作でのサンディング」参照)

キャビネット見付側の柱、棚口などのメチ払い後の素地調整であったり、椅子のダボ切り後の調整であったりという具合だ。

そうしたところに、創業時より快適に使ってきたのがリョウビのミニサンダー(画像、中)。

コンパクトで使い回しが良く、それなりにバランスの取れた機種である。

木製品関連の職種でサンダーが最も使われているところは塗装屋だが、家具産地、静岡の塗装屋ではこの機種が最も普及しているとことからも、業界のスタンダードであるとも言えるようだ。

うちの個体は四半世紀使ってきて、これまでトラブルは起きていない。

カーボン交換は一度も行っていないので、使用年数の割には稼働率が低かったことにもよるのだろうけれどね。

さて、そんな低稼働な環境とはいえ、より良い職場環境を整備するためにも、高性能で、静粛性が高く、かつ集塵に優れたサンダーがあれば更新したいと考えていた。

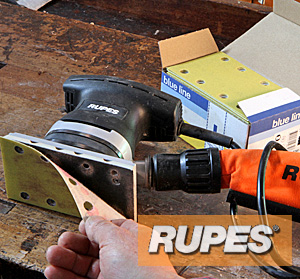

そこへ飛び込んできたのが、画像右のRUPES社のミニオービタルサンダー《LE 21A》である。

昨年末、テクノトゥールズ株式会社からこの機種のセール情報が入り、メーカー名も知らなかったのだが、一通りのリサーチをした後に発注。

期待と、早まったかな、という懸念と、相半ばする心中だったが、手に取り、試用した結果、その懸念はほとんど消えた。

とても良い買い物だった。

実は起業時より、イタリアメーカーの黒いボデーのサンダーは高級品として、ちょっと垂涎の眼で眺めていたということがあった。

地元の道具屋にこの黒いボデーをした数種のサンダーが置いてあり、ちょっと手が出る価格ではなかったので詳しく調べるということにもならなかったのだった。

四半世紀経て、やっとこうして手元にやってきたのも、あまりに遅きに過ぎたとはいえ、何かの縁だろうか。大事に使っていきたい。

さて、少し詳しくその優れたところを紹介すると‥‥。

- 高いサンディング能力がある

- オービタル機構が高性能

- コンパクトである(パッドサイズ:130 × 80)

- ベースがアルミダイキャストである

- 静粛性が高い

- 安定性のある動態特性を持つ

- 集塵機構が優れている

- ベルクロのパッド

※1、200wというパワーだが、十分に強力なサンディング性能を持つ

※2、サンディング結果を見ても、いわゆる輪を描くペーパーの足跡が視られない

※3、上述したリョウビのミニサンダーよりは大きいものの、その後に購入したBOSCHのものは、やはり少し大きすぎ、取り回しに難があり、RUPESのこのサイズは過不足のない大きさである(もちろんこの評価は、うちのサンディングシステムから言えることであるが)

※4、サンディング作業において重要な要素の1つが、片減りせずに、平滑にサンディングできること。

ベースがいい加減ではボクたち家具屋では使えない。

その点、このアルミダイキャストは安心して使うことができる(もちろん、その操作方法が安定姿勢を欠いたのではいけないのだが)。

※5、6、静粛性を確保するには、電動モーターそのものが良質でなければならないが、またオービタル機構における動態バランスの機械精度の高さも要求される。これがとても良いようだ。

LE 21A ベルクロパッド

標準添付のオレンジ布パックでもとりあえずは安心して使える。

サンディング面積が広いようであれば、集塵機のパイプを繋ぎ、強制集塵をすればよい。

そうした集塵にも対応できるノズルとなっている

※8、ところで、サンディングパッドであるが、ベルクロの専用となっている。

これが100枚単位ということで、決して安価ではない。

今回の本体購入時には、テストしてみてからでないと本格的に使えるかどうかという懸念があったために、ダメもとで #240 のみ購入したのだが、さっそく #320 も発注しなければ‥‥。

なお、メーカサイト(PUPES)には、密封ベアリング、ダストの影響を受けない内部機構、内部へのメンテナンスアプローチの容易さ、などが表記されている。

LE 21A 仕様

・Power:200 w

・RPM:13,000 R.P.M

・Weight:1.25 Kg

・Orbit:2 mm

・Plate dim:80×130 mm

優れたマシンである。

欧州では、かなり人気の機種であるようで、また国内でも木工以外の板金塗装業界では、このメーカーのものが人気があるようだ。

なお今回の購入価格は、販売店、 テクノトゥールズ株式会社での通常の半額以下のものだった。

いずれまたセールもあるだろう。

木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。

木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。

acanthogobius

2011-1-28(金) 14:00

このメーカー、p-toolsでも取り扱いがあるようです。

輸入元は同じだとは思いますが。

マキタ辺りでも2万円を越える機種もあるので、びっくるするほど

高価、というわけでもないですね。

私は左のボッシュとほぼ同じタイプでマキタの物を使用しています。

オービタル機能は無いようです。

でも、通常のペーパーを4等分して使えますし、剣山のようなプレートでブスッと穴を開ける、あのアイディアは気に入ってます。

artisan

2011-1-28(金) 20:17

>p-toolsでも取り扱いがある

そうでしたか。

今回は通常価格ではちょっと食指が伸びないところ、SALEに惹かれポチッしたわけです。

無くてはならないツールの1つですので、良いものを使いたいものです。

>通常のペーパーを4等分して使えますし、剣山のようなプレートでブスッと穴を開ける

BOSCHも同様ですね。あれは確かに Good idea !

こちらのサンドペーパーは専用になってしまい、ランニングコストは高くなりますが、ベルクロ方式は、番手を替えるのにとても好都合ですね。

安い代替品を探しても見ましたが、さほどの価格差も出ないので、結局専用のものを使うことに。@ 60円です。

aiko

2021-1-23(土) 17:00

サンダーについて調べていたらまたまたこちらのサイトに流れ着きました。

マキタ、リョービ、ボッシュで調べていたのですがルペスという初めて耳にするメーカー。しかもかなり気に入っておられますね(10年以上前の記事ですが^^;

現在も後継機が国内で買えるようですが、マキタ1万に比べルペス3万円・・・。振動して研く機械に各メーカーそれほど差が生まれるのかな?と思いながらも、今のサンダーが大して使っていもいないのに調子が悪くなってきたのを考えるとダストの影響を考えているルペスも気になります・・・。

artisanさんは現在もこのサンダーをお使いですか?

もし壊れてもリピートしたいぐらいですか?

お聞かせくださいm(_ _)m

artisan

2021-1-23(土) 22:14

aikoさん、お正月は如何だったでしょうか。

再度のお訪ね、ありがとうございます。

さて RUPES ですね。

本記事から10年が経過しますが。ポータブルサンダーとしては、Top画像の真ん中のRYOBIは更新しました。

BOSCHのものは死蔵しています。

さて、お尋ねのRUPES、どうなってるでしょうか

・・・もちろん、現役バリバリで使用しています。駆動状態も、パッド周囲にも劣化は視られず、今もスペシャルなサンダーですね。

記事本文に書いたとおりで、訂正すべき事も、付け加えることもありません。

日本の電動工具メーカーの水準は決して低いとは言えず、かなり上位に評価される機種が多いと思います。

しかし、欧州の電動工具メーカーのいくつかは、類種を蹴散らし、最高度の性能を誇ると考えても決して間違いではありません。

いくつもの理由を挙げねばなりませんが、あえて1つだけ上げれば、日本の電動工具メーカーは実に広汎な機種を開発、市場化していますが、対し、欧州の多くの電動工具メーカーは、このRUPESのように単機種のみに特化した開発製造で、1つの分野に社運を賭けて経営していますので、その分野での技術的水準、伝統の誇りとそこへの信頼は圧倒的です。

日本の電動工具のほとんどは、こうした欧州メーカーのコピーからスタートしていることが多く、開発理念、技術的蓄積、そしてユーザーからのフィードバックなどを介したユーザビリティ、等々に大きな差異となって表れてくる、ということのようです。

今確認しますと、国内では30,000円ほどで

欧州では €12,06 ですね。

価格訴求であれば、取り寄せチャレンジで如何ですか✈️。

aikoさん、2021年も木工愛で楽しくいきましょう

aiko

2021-1-24(日) 11:01

なんとまだ現役でパッド周囲の劣化もなし。それはスペシャルですね。

確かにRUPESは研磨の機械しか出していませんね。

ますます購入意欲が・・・笑

さすがに12€はなにかの間違いかと思って調べるとおよそ200€ぐらいなので日本で買うのとほぼ変わらなさそうです。

artisanさんはランダムサンダーは使用されないのですね。

横擦りのようになってしまうからかな?

昔の記事のコメントにも親切に対応してくださりいつもありがとうございます。

artisan

2021-1-24(日) 13:12

お答えします。

>欧州では €12,06 ですね。

間違いでしたね。

欧州販売サイトで本機種のパーツ販売の価格だったようです。大変失礼しました。

>ランダムサンダーは使用されない

過去、サンディングについては本Blog内でかなり深掘りしてきましたので、興味があれば参照いただければと思います。

(木工家具制作におけるサンディング)

ここではスペースの制約上、機材に限ってざっくりお話ししますと

▼キホンは0.7m×1.8mの定盤を持つ〈三点ベルトサンダー〉を使います。

これは10cmの幅を持つエンドレスのサンディングペーパーを一方向に直線運動させるマシンで、木材の繊維方向に研削させることができる強力かつ高精度のマシンです。

▼この〈三点ベルトサンダー〉が使えない部位であったり、プロセスにおいて、はじめてポータブルの電動工具の出番となります。

この分野では、ご指摘のランダムサンダー、ランダムアクションサンダー、などを用いています。

▼そして、細部へのアプローチの場合、適性のある、本記事のようなミニサンダーを使っています。

aiko

2021-1-26(火) 19:16

お~サンディングについてこんなに深く・・・

確かに最後のテクスチャを決定づける作業ですから奥は深いですね。

このサイトが本になったら迷わず買うなぁ笑