“プロダクト的思考”と“手作り家具”(その6)

木取りにおける寸法基準が多様に過ぎる

1つの家具を構成するための部品には実にたくさんのものがあります。

大小、広い板であったり、小割された平角の棒であったりと、様々な寸法のものが必要とされます。

ただその家具のできあがりを視たとき、バランスが取れ、美しいと思われるものには、一定の法則があるように思われます。

無闇に寸法展開を多様にするのは、そうした観点から一般的には良い結果をもたらしません(無論、例外はあります)。

例えば框組のタンスを考えた場合、柱の見付が27mm(≒9分)であれば、棚口も、束も同じく27mm。帆立側は、柱が60mm(≒2寸)、横框の上桟も60mm、下桟は75mm(≒2.5寸)、あるいは90mm(≒3寸)、さらに貫、あるいは束があれば45mm(≒1.5寸)と言ったように、数種類の寸法の展開が必要でしょう。シンプルなタンスなどでは、たぶん、この程度の寸法展開で構成させることができます。

必要にして十分なものというわけです。

厚みは全て27mmで、幅の展開が数種と言うことになります。

これを前提とすれば、単純な仕口であれば枘加工は1種類。

蛇口、あるいは面腰であっても枘幅は同一なので、その分、仕事は早いでしょう。

加工材の厚みが同一であれば、枘加工も単一の設定でほぼ可能と言うことになります。

もちろん、蛇口、面腰が絡むところ、あるいは小根が付くようなところでは、これに加え、数段階の加工が必要となりますが、基本は同一で進めることが可能です。

これらを加工する木工機械というのは、デジタル数値設定ではなく、アナログ的な設定が一般的ですので、1度設定されたものを復元させることは至難です。無理と言った方が正しいかも知れませんね。

したがって、1度決めた寸法設定で、どこまで加工が進められるかは、生産性だけでは無く、加工精度に深く関わってきます。

作業合理性を追求することは、単に経済性のみを求める事に留まらず、加工精度が安定したものであることで、より美しい仕上がりに繋がるものでもあるのです。

こうした事情からも、寸法展開が過度に多様であることは合理的ではありません。

今取り上げたタンスの寸法設定は民藝家具を事例に取ったものでしたが、私も好むアメリカのシェーカー家具というものがありますが、この家具の美しさを構成している要素として、同様に寸法展開のシンプルさを指摘できるかもしれません。

今取り上げたタンスの寸法設定は民藝家具を事例に取ったものでしたが、私も好むアメリカのシェーカー家具というものがありますが、この家具の美しさを構成している要素として、同様に寸法展開のシンプルさを指摘できるかもしれません。

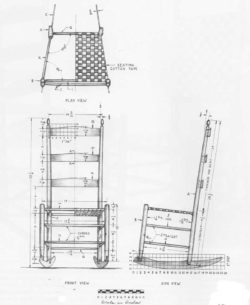

シェーカーのタンスにおいてももちろんそうでしょうが、実はシェーカーの椅子も、歴史が新しいものは特に、寸法展開が少ないです。部品の共有化が進んできているわけです。

やはり、歴史を重ね、より美しいモノを、より生産性高く作ろうとした結果だったのでしょう。(右図参照:『The Book of Shaker Furninure』John Kassay ISBN:0-87023-275-4 より)

この図版は他の数多くのものの1つの事例でしかありませんが、台輪(座枠)、貫などは、前も妻手も同一寸法展開が普通です。

さてところで、Sクンのものは、残念ながら、寸法展開が多様に過ぎているようでした。

木取りから始まり、加工段階でも、仕上げ段階でも、より多くの作業が必要とされたのは言うまでもありません。

無論、こうした設計の在り様は、単に未熟であったとも言える内容です。

習熟していけば、そうしたムダな寸法展開に自覚的になり、より合理性を帯びていくだろうことも確かでしょう。

ただしかし、あらかじめ独立起業する修行段階にに、そうしたことを学ぶ機会を獲得していれば、そのようなムダなことはなく、業務を畳んでしまう結果にはならなかったかも知れません。

独立起業へ向けた修行の道筋

このBlogへのアクセスの1/4ほどは、実は訓練校に関わる情報を求める若者であるらしいことは、アクセスログで解析できることなのですが、一時集中的に記述した頃から、はるかに時間が経過している現在もなお、同様の傾向が見られます。

その頃からは、事情は大きく変わりつつあるにも関わらず、なのですが、データ更新できずに申し訳無く思います。

さて、[独立起業へ向けた修行の道筋]ですが、その最初の一歩である、訓練校の選択も重要と言うことになります。

訓練校という制度そのものは、地場産業の木工業に就職する若者を、それに対応できる基礎訓練を修得させる機関ですので、その技術体系も地場産業にかなり規定されることになります。

つまりほとんどはフラッシュ構造のキャビネットなどの製作法を習得するものだろうと思われますので、必ずしも無垢材で良質なものを作るにふさわしいカリキュラムでは無いことの方が多いでしょう。

しかし、全国的に見回せば、かろうじて数カ所の訓練校では無垢材を基本とした日本の伝統的な技法を学ぶ場もあるようですので、そうしたところにアクセスするのが最初の一歩と言うことになります。

さて、独立起業ですが、訓練校を卒業し、いっぱしの木工家気取りで、安易に起業する人も少なく無いようですが、これはお薦めできる道筋ではありません。

訓練校はあくまでも基本の基本。職業的で、高度な家具造りを、ただの1年や2年で学び、修得できると考えることじたい、恐れ多いことなのです。

せめて、もう2〜3年、あるいは5年と、職業的な木工を営む現場で、親方から、先輩からしごかれる場を体験することは大変重要です。

ここでは、テーマから逸れてしまうことになりますので、これ以上の展開はしませんが、親方の下で代々継がれてきた木工ワールドというものに触れることは、駆け出しの職人にとり、何ものにも代えがたい体験の場になります。

以前もどこかで書きましたが、複数の職人が在籍する木工所で、それぞれが異なるものを一貫制作するケースは多いものですが、加工機械は職人の頭数だけ設置されていないケースも多いでしょうから、1つの機械を複数の職人が奪い合うように使う場も少なくありません。

そのような場では、いかに高精度に、短時間に加工を進めるかが、その木工所全体にとっても、一人の職人の技能の進化にとっても、大きな要素になりますので、みんな必死です。

競い合い、あるいは教えあうことで、単独で学ぶよりは、はるかに豊かな内容を短時間に修得する機会が与えられるというわけです。

独学といえば聞こえは良いですが、独善性に陥りやすく、間違った解釈で考えも固定されがちになるのは避けられません。

良い親方を探し出し、良い先輩にしごかれ、まず何よりも、代々伝えられてきた木工現場におけるスタンダードな技法を習得することが、迂遠のようでいて、実は近道なのです。

それらは、独立起業後の独自の造形、独自デザインの展開に大きく寄与することは間違いありません。

これまで引き合いに出した方々の木工は、そうした日本の伝統的な技法体系からはやや逸れ、地域性に偏った、あるいは独善的な傾向の残るものであったものと言えるかも知れません。

木工の開かれた可能性、豊かな世界を展開するためにも、先人達が弛み無く鍛え、そして伝えてきた木工の技法体系に、賢くアクセスすることが大切です。

- このキャビネットは居間の一角に設置された、いわゆる整理棚

- シンプルな意匠で標準的な框組の構成、仕口によるもの

- 木取りでは、帆立側の鏡板(羽目板)も、上下、1枚の板を割り付けたり、また扉の鏡板もブックマッチで納めるという、比較的丁寧な仕事(工房 悠の標準的な構成)

- 帆立、および扉、これらの仕口は蛇口

木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。

木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。

みしょう

2016-5-17(火) 11:54

「バランスが取れて美しいものに一定の法則」仰る通りだと思います。

丸太買いで製材を依頼する時も、材の厚みはその材の使用頻度を考慮して決めておくと材、加工の無駄も少ないですね。

また、寸法、加工の展開もそうですが、使用する材や仕上げ方法もある程度決めておくと、材の性質、癖などを理解できるので加工時に反映できますね。

家具に限らず、ポスターやパンフレットなどでは、フォント(最近は書体との区別がつかなくなったようですが)の数を3種類程度までにすると見やすい、美しい。自身のファッションスタイルも3種類までに収めておくと自己表現に戸惑いが生じにくい。etc.

生活の中にある種の整合性が、「美」につながっているように思います。そればかりが「美」というわけではありませんが。

話は飛ぶのですが、J.クレノフ氏が厚材で木取りを行っていたことは、デザインの自由度を広く持っていたかったから、と解釈しています。そこでは生産性、合理性、経済性は若干影を潜めます。そういったところから自らをアマチュア木工家と呼んでいたのかなぁ、などと思ったりします。

artisan

2016-5-17(火) 23:45

「生活の中にある種の整合性が、「美」につながっている」

モノの美醜はいくつもの要素で、様々に評価されますが、自然界における一定の合理的バランスに収斂されるという面があるでしょうし、それをどのようにスマートに取り入れるかに、美意識が問われますね。

J・クレノフの「plank(厚板)からはじめよ」は、ご指摘のような意識もあるでしょうし、材木内の木目、表情を引き出すことへのねらいも強かったようですね。

「破調」の美、というのもあるしね。難しい。基本は多様で良いと思うのですが、

本件では、職業として成立させるための要件を考えている、ということで。

キコル修羅ABE

2016-5-17(火) 20:33

江戸指物本流は正七分が木取り寸法でした。梨園木工とよばれた花柳界 歌謡・水商売向き寸法は、細身で六分以下でしょう。

箪笥桐物では、7分「ぶどうし」が上物。この仕事をする伝統職はまだ生存。

調度・器材の定寸「寸法録」の本があるのですが、古本屋に出回らないようです。

二寸から五分まで、挽き材の定則もあるのですが学卒はしらないで、無理・無駄・ムラ仕事の運命。自由と掟の間です。造形も踊りも芸事は基本が出来ていないと崩れ型なしになり、正調の見えない力が働きません。

手仕事の怖さは、基本知らないといつの間にか脱線転覆する運命だから

「板しかない」。素人は変な教科本情報にはまり、いい加減な学校で染まり、なにが基本かもわからいない有様では手助けも難しい。

ありきたり簡単に覚えたことは、直ぐに役に立たなくなりますから終焉離脱の

タイミングも決まると見えます。生涯本業を持続するには、本職師匠、先達次第かと。怪しげな専門校先生がゾロゾロ、コロリン。

樹子レーズ

artisan

2016-5-17(火) 23:48

江戸指物本流は正七分が木取り寸法

そのようですね。

茶タンスも、文机も、長火鉢も。

花柳界 歌謡・水商売向き寸法は、細身で六分以下

細身は、やはり江戸指物ならではのものですね。

より端正に見えます。

その分、仕事には精緻さが求められます。

日本の尺単位は実に合理的な単位だと思いますね。

私の木取りも、ほぼ尺単位に自然となっていきます。

6、9、12、15、18、21、24、27mm・・・・

「寸法録」

和家具の教則本は「宝」です。

私の手元にはいくつかの複製しかありませんが、可能であれば復刻してもらいたいものです。

ご指摘の通り、「正調」が明確に定義され、それを基準とされないと、「破調」も展開できません。

素人は変な教科本情報にはまり、いい加減な学校で染まり・・・

誤った情報で拡散させてしまうメディア(書籍、あるいは現代的にはインターネット上の情報など)の責任は大きく、

「正調」なき、教育者養成にも、問題がありそうです。

このBlogもそうした悪弊を撒き散らす場に堕するかも知れず、責任は大きいです。

キコル修羅ABE

2016-5-18(水) 11:25

JKは、気に入った素材の一木造りのアート作品でしたから

製材寸法からの発想や高級材の魅力はあまり考慮しない。

存在感のある木の佇まいを削装する魅力にとりつかれていた。

素材自体の時間造形体・マッシブなブロックをどのように

使えば美しいかを突き詰めていましたから基礎・定法は二の次。

幼児期体験が最も反映していて、審美眼差しと木を慈しむ姿勢が際立っていたと感じます。

合わずして、直に接しないと感性は伝わりません。材料は出会いであり、買う時は無理をしないつつましい作法でした。

あまり売りたくないそぶりでしたから。晩年は、制作中にギャラリーの予約が入り,完成すると直ぐにNYへ。

正調、伝統を突き抜けて到達した作風ですので寸法は小振りです。

普通の人の頭脳ではなかった偉才ですから、別の次元ですね。

苦難、圧迫、貧しさは制作の糧かもしれません。評価する人物が存在すれば。

キオル サラサーデ

artisan

2016-5-18(水) 13:07

J・クレノフとJ・ナカシマはいろいろと比較されることもありますが、材料の選び方、使い方に大きな違いがあることは間違いありませんね。

J・ナカシマはビジネスでの成功を収めた類い希なWoodworkerで、工房へは世界中から銘木が運び込まれており、それらの魅力を引き出し、存分に作品化していたわけです。

対し、クレノフはABEさんご指摘のように、ナカシマからすれば屑にしかならないような木材からも、独自の審美眼で木に内在する美を見出し、それを独自の造形力と丁寧な手仕事で作品化したアーティストでしたね。

高山での短いワークショップでも、その木に内在する木目、木の命の訴えをいかに読み取るのか、について、強く説いていたのが印象的でした。

なにゆえに、木を素材として木工作品を作るのか、という本質的な問いかけです。

他の様々なマテリアルではなく、木をつかった工芸というものの意味する事柄について教えられます。