木工房の工具等の収納を考える

社会人になって間もない頃、ゼネコン(建設会社)の社員だった父親の職場を訪ねる機会があったのですが、父親のデスク周りは整然としていたのが印象的で、なぜその血筋を引かなかったのかと呆れるほどに私は整理整頓が苦手。

わたしたちのようなモノづくりの職場では、この整理整頓の作風に関しては良いモノ作りの環境を作ることにおいて無視することのできない課題です。

そうした理念からすれば、私のような整理が苦手な者ほど収納設備には心を砕かねばいけないということになります。

なぜなら、必要にして十分な収納設備があれば、さほど意識する事も無く自然と整理整頓されるということになりますからね。

粗忽な私とは縁遠い読者諸兄には参考になるところは決して多くは無いと思いますが、以下、工房 悠の工具等の収納につき少しく恥を凌ぎつつご開陳。

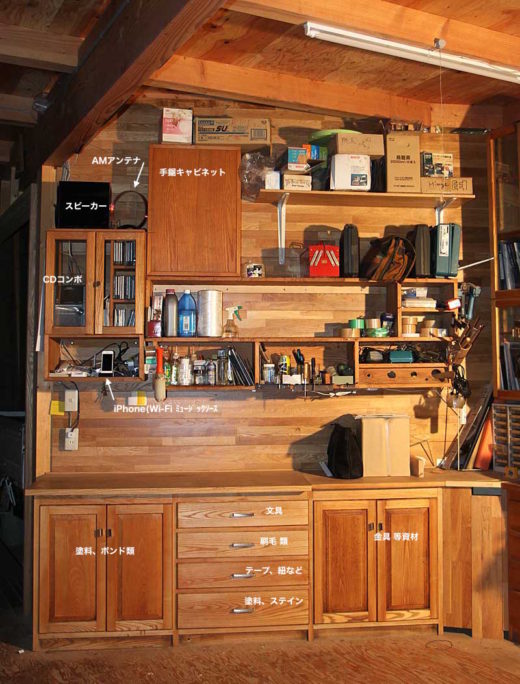

資材収納キャビネット A

これは起業から数年後、工房の床面積を増床した際に制作したものです。

当時、かなりのボリュームでの店舗物件ものがあり、この際に用いたホワイトアッシュの残材で作ったものです。

このホワイトアッシュですが、私の注文に応じ、乾燥材を矧いだ状態で供給してもらったものでしたが、あまり品の良い木質でもないため、注文家具にはお薦めできないものでもあり、こうして工房の収納キャビネットに価値を見出したというところです。

抽斗と扉を持つ棚もののキャビネット。

収納される資材は家具金物、電動工具、他資材といった内容。

抽斗にはスライドレールを使っていますが、かなりの重量になる家具金物の収納に耐えてはいるものの、仕様をより上級なものにすべきであったかと反省しています。

ここ15年ほどはもっぱらblumの高機能なレールを用いるようにしていますが、自家消費の家具金物とはいえ、こうしたところをけちってはいけませんね、

資材収納キャビネット B

下部はAと同じです。

収納される資材は塗料、サンドペーパー、他金具類。

旧工房では壁一面に、このA、B2つのキャビネットを設置していましたが、新しい工房では部屋の構造上、L字型に納めています。

このBの上部に設置した棚。

工具のケース、手鋸収納の壁面キャビネットやら何やら、雑多なものの他、左端にはオーディオ装置など。

作業環境においてBGMがどれだけ有用なのかは、作業者の作業スタイルに関わるもので、その考え方は多様でしょうが、私の場合は作業に一定の集中力を補うため好きなジャンルのBGMを流すのは悪く無いと考える立場の者ですが、極度の集中力を必要とする場合は、やはり邪魔になったりもしますので、鳴らす鳴らさないは状況如何ですね。

SPを駆動するのはCD6枚を装填できるミニコンポですが、20年ほど前に購入したもので今も現役。

木埃の多い過酷な工房ですのに、トラブル1つもありません。

これはパナソニックの製品ですが、さすがに耐久性があります。

ミュージックソースはCD、ラジオの他、15年ほど前からはもっぱらフリーのインターネットラジオがキホンになっています。

iPhoneの使い古しを設置し、Wi-Fiでネットにアクセス。これをオーディオのAUXポートに入力させ、鳴らしています。

スピーカーだけはさすがにコーンが破損してしまいましたので、新たにそれなりの品質のスピーカー、YAMAHAのコンパクで強力なパワーのものを繋ぎ、すこぶる快適です。

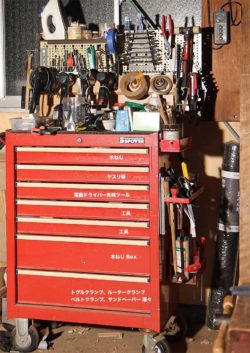

ツールキャビネット+α

この真っ赤なツールキャビネットは、一昨年、同業友人の知り合いがお亡くなりになり、その方から譲り受けたものです。日常頻繁に用いる金具や工具、あるいはサンドペーパーなどを収納。

この種のツールケースは、いくつかのメーカーから様々なスタイルのものが市場に展開されていますが、かなりの収容力と、使い勝手の良さから導入されていらっしゃる方も多いはず。

その使い勝手の良さ、収容力からお薦めです。

木工やってんだから、木製で作らなきゃあかんだろ、と言われそうな気もしますが、こうした堅牢で使い勝手の良いものが既成品であるのであれば構わず導入するというのが流儀であっても構わないでしょ。

見出しを +α、とした部分ですが、このキャビネット上に、左右にLチャンネルを介し、メッシュ状の壁面をビルトアップ、カスタマイズさせたことを指します。

この壁面収納システムですが、以前HÄFELE社が取り扱っていたドイツ製の〈エレメントシステム〉というものです。

Link先をご覧いただければお分かりのように、この〈エレメントシステム〉には多様な種類の棚受け、工具受けなどのパーツがありますのでお薦めです。

さらに収容力をアップさせたいので、背面板を2枚、追加ビルトアップさせる予定です。

私が求めた20年ほど前は HÄFELEジャパンでの取り扱いでしたが、どうもこの契約はは終了し、これに代わり10年ほど前からでしょうか、現在はスガツネが代理店になっています。

こうしたシステム金具は、世界の秀逸な金物を積極的に輸入し、商品群を強化している家具金物総合販売店の雄、スガツネが代理店として商品展開していることからもお分かりのように、やはりドイツ製が群を抜いて秀逸のようです。

システム収納というジャンルではバウハウス以来の歴史がありますからね。(エレメンツシステムの製造メーカー、公式site)

またキャビネット脇にはよく用いる工具やボンドなどを置くマグネット付きの補助棚を数個付加させています(右写真)。

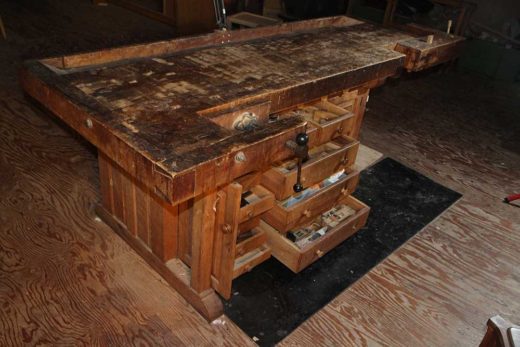

ワークベンチ下部収納

ワークベンチの効用に関してはかつて、縷々述べてきたところですが、このワークベンチに収納を設けるというのは意外と便利ですのでお薦めします。(こちら)

鉋やノミなど手工具の収納機能をもたらすという本旨の他、その分全重量が増し、ワークベンチとして求められる重量、剛性も増強されることになります。

作業台が軽量であれば、そこに乗せて作業する被加工物の重量も、作業内容も制約を受けてしまいます。

さて、ここには何が入っているかといえば、鉋やノミ、スコヤ、毛引きなど、ワークベンチ作業にあって常に使う道具類です。

- 右:毛引き 左:他種小鉋

- 寸八、寸六、長台、小鉋

- ノミ、突きノミ、自由定規、小刀等

- 小鉋、反り台、台直し等の鉋

- 小型サンダー、スコヤ、直定規

よく見掛ける工房のスナップ画像では、鉋が壁一面にオープンな状態で収納されたものが多いものですが、私は外には出しません。

鉋など、木製の台の変形など嫌う道具を外部環境に常時晒す事を由としないからです。

鉋などをオープンな収納で見せるというのはある種のパフォーマンス的な効用があるのは確かで、いかにも木工の現場だと視覚的な訴求力がありますので、そこを評価すれば、壁面オープン収納を選べば良いでしょうし、鉋などには、いちいち台直しや仕込みなどぜずして、いつでも直ぐに使えるようなクローズドの環境に置くという〈仕事人〉的なスタイルを優先する方は私のような方式にすれば良いだけの話しですね。

でも、この2つの良いとこ捕り、という方法もあるやも知れませんね。

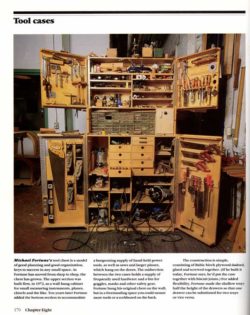

つまり、壁面に鉋やノミの収納キャビネットを作るという考え。欧米では比較的一般に見られるスタイルですが、日本のような湿潤な環境にある木工所には良いスタイルと言えます。(画像右)

右下の画像は、昔 雑誌の表紙を飾った、私のワークベンチです。

あの時の取材では、小さな工房を隈無く撮影していましたが、まさか表紙にワークベンチの収納を持ってくるとは知らされず、出版社から届いた掲載号を目にし、いささか面食らった記憶があります。なおワークベンチですが、使い込まれた今もまったく健在で、ますます偉容を誇っています。

作業台の制作を考えられていらっしゃる方には、このスカンジナヴィアンタイプのワークベンチ制作を強くお薦めします。

合板などで間に合わせようなどと言う、プロとしてはあまりに不埒な(笑)考え方は良くありません。

ここでは詳説はしませんが、大きな家具を組み立てる場合に求められる作業台の剛性、堅牢性などは、合板と無垢材を比較すれば、雲泥の差があります。無垢材と合板ではその硬度から反発係数が大きく異なりますからね。

また経年使用による劣化はいずれも避けられませんが、合板の場合はフェイスが破れ、ベニヤの層が露わになるのは避けがたく修復不能です。

対し、無垢材の場合は、細かな傷や凹みなど、あるいは付着してしまっているボンドの塊など、スクレーパーでこそぎ取る、あるいはサラサラと手鉋で削り出せば、また新たなワークトップが生み出されるというわけです。

(本稿 続)

木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。

木工家具のデザイナー & 職人のartisanです。

ABE

2018-6-18(月) 09:28

弟子がいるとじゃまな親方は、整理されると頭の中がひっくり返るのですね。小職は同時多事進行ですからいじられると困るんです。整理は整頓とちがい、他所目では雑然。ガラス屋は几帳面ですが恐いのと屑さえ危ない。散らかったガラス屋・魚肉屋、医者は危ないけど、木工房は散らかるほうが安心板します。仕事している良い雰囲気がでるものです。それにしてもモックさんは道具だらけ、直ぐ飛びつく道具貧乏ね。昔、当て板が綺麗で整然とした木工処は仕事していねぇといわれました。

artisan

2018-6-27(水) 11:36

木工房も様々です。業態も多様ですし、職人のスタイルも様々。

1つの事例としては、前にもこのBlogで触れたことがありますが、複数の職人がある木工所でのこと。アテ板の周囲の鉋屑の多い職人と、少ない職人。鉋屑の多い職人の方が多くの仕事をして良い職人だとの見立ては、実は間違っていて、整然とした職人の方が仕事の品質は高く、早い、という話しでした。

鉋屑の多い職人は加工においての精度のムラがあり、結果、多くの鉋屑を排出せざるを得ず、仕上げ工程に多くの無駄ががあるということでした。

ABEさんが仰るように、木工作業も様々で、1つの木工品を制作するにも、多様な工程を経ることが多く、必要とされる道具、工具もその分、多くなり、いちいちそれらをかたづけていたのでは合理的ではなく、一見して散乱していると見えても、作業者にとっては、その様(さま)が合理的である場合も少なく無いのはその通りでしょうね。

そうしたスタイルのためにも、整理しやすい工房を作るのは有用だろうと思います。無駄に散乱させることは作業環境に良いことはありませんので。

道具貧乏のお話しですが、若い頃は仕事全般において未熟でしたので、無駄な道具を買い揃えた事があったのは確かです。

ただ今ではそのようなことは無いです。必要にして十分な道具を適切に管理し、運用する。

その中で、例え高額な道具も必要とあれば投資を厭いません。よりよい仕事に繋がるのであれば、無駄だとは思いません。